各種記録とメモから思考の組織化が始まる

気候もすっかり暖かくなり、過ごしやすくなったと思ったらまた一段と寒くなりましたね。この3月後半は統一地方選挙の宣伝物の制作が集中してなかなか段取りが苦しかったのですが、、先日4月3日(金)に第2回目の『〝紙ブログ〟新聞セミナー2015 』を休むことなく開催させていただきました。当初は3月27日の開催予定でしたが、今回も一緒に学んでいる細川さま(建設コープ)のご都合もあったので、日程変更をさせていただきました。このセミナーは当社スタッフの学びの場でもあり、現在の到達点からの最新情報になるので皆様もお気軽にご参加ください。

気候もすっかり暖かくなり、過ごしやすくなったと思ったらまた一段と寒くなりましたね。この3月後半は統一地方選挙の宣伝物の制作が集中してなかなか段取りが苦しかったのですが、、先日4月3日(金)に第2回目の『〝紙ブログ〟新聞セミナー2015 』を休むことなく開催させていただきました。当初は3月27日の開催予定でしたが、今回も一緒に学んでいる細川さま(建設コープ)のご都合もあったので、日程変更をさせていただきました。このセミナーは当社スタッフの学びの場でもあり、現在の到達点からの最新情報になるので皆様もお気軽にご参加ください。

言葉によってアイデンティティや「世界」が形成される

今回のテーマは「普段の手帳と日報から広がる世界」として第1回目に引き続き「書くこと(=表出する)」について考えました。簡単に前回の内容をおさらいしますと、人の生活はいかなる場合も言葉によって成り立っていること。それを表に出す(表出する)ということで自分のアイデンティティや「世界」が形成されるということでした(ちょっと哲学的?)。これは新聞づくりに限らず基本的な営みだということを知りました。なので、まずは頭の中で考えている事を外に書き出す。それを習慣にするところから始めてみようというお話でしたね。

無意識に「筆記具を持っている」ことに焦点をあてて

今回は、普段日常的にしかも無意識に行っている「書く」ということから見直してみました。「一日にどのくらい筆記具をもつことがありますか?」という問いかけからです。例えば、まず電話のメモ、役所で書類を請求するための申請書、帳簿から始まって、会社での受発注伝票、入出金伝票、営業日報、業務・開発記録や議事録。…結構色々書いているのです。自分の手帳を持ち歩いている方なら、思いついたことのメモも書いているでしょう。次にそれらを「情報」という観点から分類してみました。備忘録として書いている電話番号や住所などの個人情報や受注ロット数、加工すれば情報提供できるもの(顧客カルテ、会議録=もちろんそのままでは使えません=、手帳のメモなど)に分けられますね。

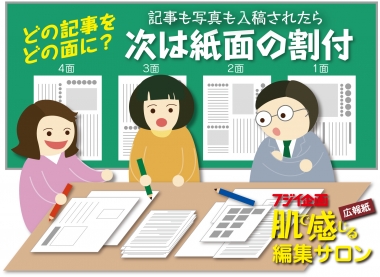

各種記録の中に伝えられる〝ネタ〟が満載…だけど

これを実際やってみると、人に伝えてもよい〝記事〟にする〝ネタ〟は結構たくさんあることに気がつきます。フジイ企画の場合、「早朝営業会議」や顧客との打ち合わせ、問い合わせ内容がある「顧客カルテ」からのトピックスなどを記事にしています。もちろんその記録がそのまま記事として扱えるわけではありません。〝新聞(広報紙)〟を発行するには当然これらの記録の見直しと整理が必ず必要になってきます。これって大変ですか?

最初は脈絡のないメモから創造がはじまる

これは実は〝新聞〟発行以上の価値があるのです。というより組織の戦略(運営方針・経営方針)を考えるのと同じ経過をたどります。まず書かれた文章の整理=頭の整理→ひらめき→思考の組織化→「方針」。この「方針」は新聞づくりなら「編集方針」になりますが、経営理念や指針づくりと同じプロセスですよね。当社が新聞づくりをお勧めする理由もここにあります。つまり脈絡のないメモや記録から、中身を練る作業へ一歩進むということです。記事を練るということは、書こうと思っている内容(それは現在の営業の現状や成果であったり、会社の到達点や課題であったり)自体と向き合うということです。そうなれば新聞づくりにとどまらず、組織(会社)の方向性までも見えてくるはずです。ここから先が、方向性をもった組織(個人)へと動き出す一歩…ですね。(な)

1月も2月も去ってしまい、年度末でどこもバタバタとする季節ですね。フジイ企画でも学校関係の納品を次々と終え、ほっとしたのもつかの間。いまは選挙宣伝物関係の仕事が入ってきています。ブログニュースも少し停滞気味…ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。(な)

1月も2月も去ってしまい、年度末でどこもバタバタとする季節ですね。フジイ企画でも学校関係の納品を次々と終え、ほっとしたのもつかの間。いまは選挙宣伝物関係の仕事が入ってきています。ブログニュースも少し停滞気味…ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。(な)

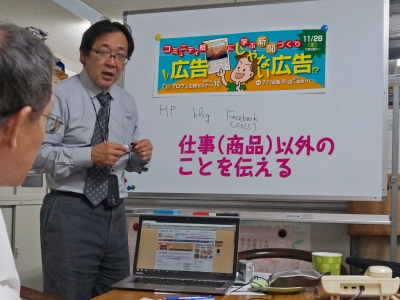

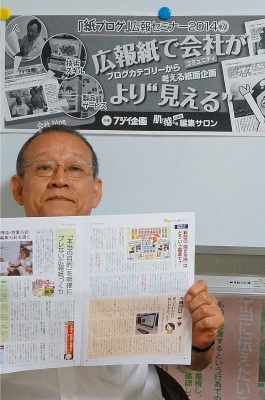

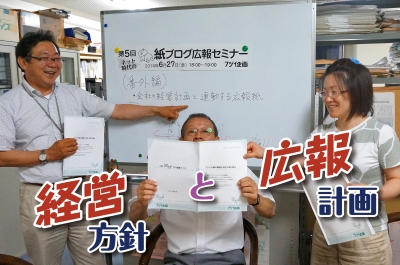

毎月第4金曜日の夜に開催している「“紙ブログ”広報セミナー2014」ですが、前回(5月)のセミナーでは「よい紙面は“組織(会社)の指針”に導かれて…」ってことでしたが、じゃあ具体的に、どんな指針で自分たちは仕事(運営)をしているの…?ということで、6月度セミナー(6/27)は具体例として「番外編」で「フジイ企画の概要と現在の取り組み」というテキストを進呈してお話させて頂きました。

毎月第4金曜日の夜に開催している「“紙ブログ”広報セミナー2014」ですが、前回(5月)のセミナーでは「よい紙面は“組織(会社)の指針”に導かれて…」ってことでしたが、じゃあ具体的に、どんな指針で自分たちは仕事(運営)をしているの…?ということで、6月度セミナー(6/27)は具体例として「番外編」で「フジイ企画の概要と現在の取り組み」というテキストを進呈してお話させて頂きました。