昨日(9月25日)の18時からおよそ1時間、当社にて第1回目の『肌で感じる編集セミナー』を開催いたしました。このセミナーは既報の通り、この春、当社ブログ=facebookにて連載でスタートした『肌で感じる編集サロン』の小冊子発刊記念として、広報紙の編集をより「肌で感じて」いただこうと企画したものです。(な)

はじめての取り組みで緊張しました

今回は連載1~3号の中から「紙面における文章・写真・見出しの割合」「記事に見出しをつけよう」「写真はたくさん撮をテーマにってトミング」をテーマにお話しするという流れで行いました。

セミナーの進行は小冊子の内容を実例を交えて解説するといった形式で進めました。ただ初の取り組みなので、このやり方でよかったのかと少々不安でした。セミナー後、皆様から感想をいただき、「読むだけでは分からない事がよく分かった」「参考になった」と、嬉しいお言葉をいただけたので、とりあえずホッとしております。

ご参加の皆様の横顔

ちなみに第1回目セミナーには5名のお客様がご参加くださいました! 今回は少しだけご紹介しますね。私たちのお得意様である羽曳野市の小学校PTA広報の杉本さん、自分で広報紙を発行されている建設会社の細川さん、また私たちのfacebook研究仲間である藤川さんと松山さんといった方々です。そして、このセミナーまでの流れに導いて下さった金山先生にもご参加いただきました。皆様ありがとうございました。

セミナーとブログの連携で皆様のご質問に応えます

今後、今回の経験を踏まえて中身の充実を図るとともに、セミナー中に出た皆様のご質問など、お話できなかったことなどをブログ『肌で感じる編集サロン』にてご紹介・ご回答していけたらと思っています。

また、来月(10月)の25日には第2回目のセミナーを開催する予定ですので、今回参加できなかった方、広報紙発行にご興味のある方など(人数に限りはありますが)どなたでもご参加ください。参加費は無料です。プログラムや参加方法についてはFacebook、ブログなどで逐次ご案内させていただきます。

『肌で感じる編集サロン』小冊子を無料でプレゼント中

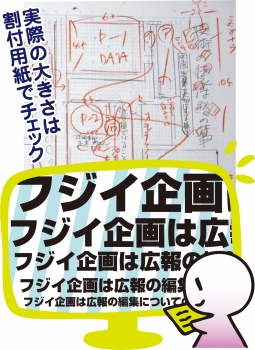

現在連載中の『肌で感じる編集サロン』(6月スタート分から8月27日分)の記事を小冊子にまとめた「限定版」として無料でプレゼント中です。セミナーにはこの冊子を使用しますので、ご希望の方は下記の方法でご連絡ください。

■『フジイ企画facebookページ』 ■『広報紙コンクールに入賞!! 一緒に作るpta広報製作室(大阪)』の2つのページにまず『いいね!』していただき、メッセージ機能でご連絡先をお書き下さい!

いろいろな(新聞形式の)広報紙を見ていて、やたら多く目につくのが、一面トップに「ご

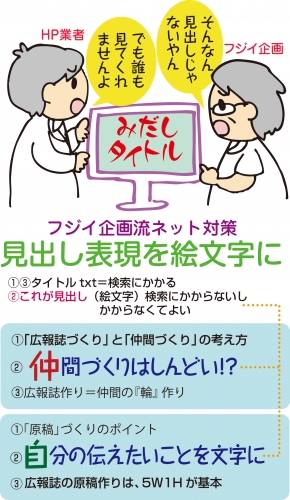

いろいろな(新聞形式の)広報紙を見ていて、やたら多く目につくのが、一面トップに「ご 前回に引き続いて『題字』についてのお話。広報紙の『題字』とは、ネーミングとロゴデザインをセットにしたもの…というお話をしました。題字を作成するとき、担当者はまずロゴデザインに加えて題字全体のデザインを考えていきます。書体はこれで…背景は?…イラストも…と。練りに練って出来上がった渾身の一作。「これいいやん、すごく迫力あるね」。でもちょっとまって! それが結構、お客様に却下されることが多いのです。なぜ?

前回に引き続いて『題字』についてのお話。広報紙の『題字』とは、ネーミングとロゴデザインをセットにしたもの…というお話をしました。題字を作成するとき、担当者はまずロゴデザインに加えて題字全体のデザインを考えていきます。書体はこれで…背景は?…イラストも…と。練りに練って出来上がった渾身の一作。「これいいやん、すごく迫力あるね」。でもちょっとまって! それが結構、お客様に却下されることが多いのです。なぜ? 広報紙・機関紙を作るとき、「○○通信」や「○○だより」など、名前(タイトル)をつけますね。その名前とロゴデザインをセットで私たちは『題字』と言っています。

広報紙・機関紙を作るとき、「○○通信」や「○○だより」など、名前(タイトル)をつけますね。その名前とロゴデザインをセットで私たちは『題字』と言っています。

新聞社では取材・記事執筆→編集整理(レイアウト)という流れの中で、最低二人の人が関わっています。原稿は取材各部(社会部、政治部など)の記者が書き、見出し・レイアウトは整理記者(整理部、編集部)というように役割が完全に別れています。

新聞社では取材・記事執筆→編集整理(レイアウト)という流れの中で、最低二人の人が関わっています。原稿は取材各部(社会部、政治部など)の記者が書き、見出し・レイアウトは整理記者(整理部、編集部)というように役割が完全に別れています。