新地球時代のコミュニケーション

メールフォーム等にて連絡先・氏名と「紙ブログ希望」とお書きください。

メールフォーム等にて連絡先・氏名と「紙ブログ希望」とお書きください。

ご報告がかなり遅くなりましたが、フジイ企画社報「紙ブログ」2021年夏号が7月に発行されましたので遅ればせながら掲載させていただきます。

ご報告がかなり遅くなりましたが、フジイ企画社報「紙ブログ」2021年夏号が7月に発行されましたので遅ればせながら掲載させていただきます。メールフォーム等にて連絡先・氏名と「紙ブログ希望」とお書きください。

紙ブログNEWS』2021年夏号(第44号)contents

1面 習慣に〝意味付け〞は不要 〝共通項〞探しは学びの罠

2面 【製作部あれこれ=連載7】写真原稿について

3面 【私の休憩室】(スタッフコラム) 【私の一枚】スタッフの写真コーナーです

4面 【季節のあしあと】

写真はとにかくたくさん撮ろう

写真はとにかくたくさん撮ろう

今回は新聞づくりにおいての「写真」がテーマです。編集レクチャー等でもよくお話しすることですが、写真はとにかくたくさん撮ってみましょう。色んな写真があれば選択の幅が広がります。構図をあまり気にせず、いろんな角度から撮影することをお薦めします。例えば会議中の写真などは、何も無いテーブルの広い面ばかりが写り込んでしまいがちです。慣れてきたら撮影角度を色々試してみて、写真内に不要なスペースが写らないようにしてみましょう。

集合写真だけでなくスナップにも挑戦

全員の集合写真も必要ですが、撮られる人が意識しないスナップ写真の方が、情感をよく伝える場合もあります。例えば運動会なら走っている姿、勉強会や集会なら参加者の表情……のように、カメラ目線でなくても、人の動きや場の雰囲気が伝わる写真もあるといいです。

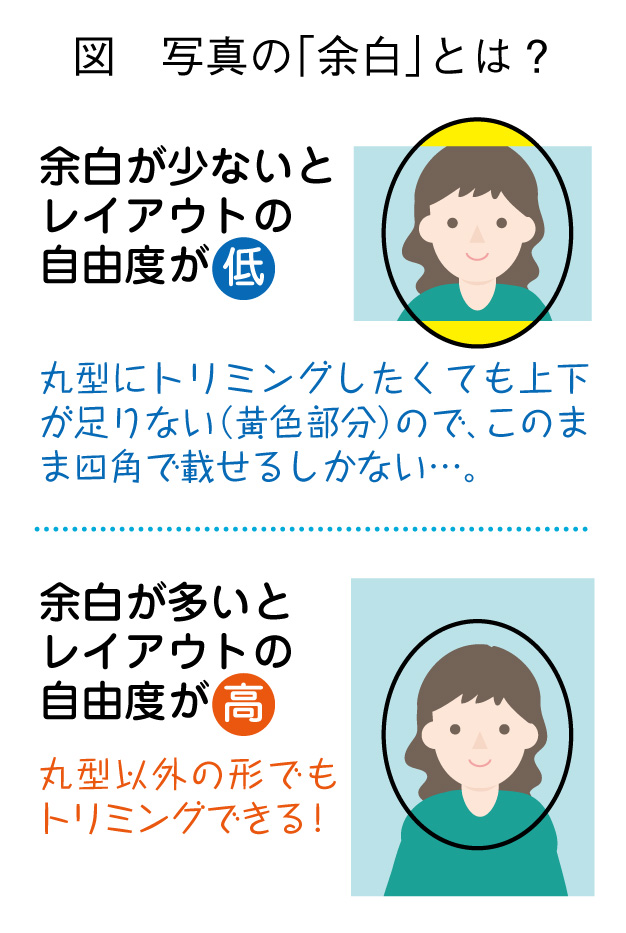

撮影するときは余白も意識して

可能であれば、撮影対象の周りには少し余裕をもたせてください(図参照)。画面いっぱいに撮影すると、その形でしか使用できないため、レイアウトの自由度が下がってしまいます。特に顔写真を画面いっぱいに撮影される方が多いのでご注意ください。ただし、拡大使用する場合があるので、解像度は高めに設定してください。

撮影の道具や設定もいろいろ

解像度の話が出ましたが、カメラの設定は出来る限り「高品質設定」にしておいてください。最近はスマホでもある程度きれいに撮れますが、機種や設定によっては、印刷した際の鮮明さが足りない場合もあります。できればデジカメがひとつあると良いかと思います。補足ですが、ネット上の写真やワード・エクセル等に貼り込んである画像は、基本的に画質が低いので印刷用には不向きです。

プロのカメラマンではないからこそ、たくさん枚数を撮って、あとから選ぶことを意識してみましょう。思わぬ瞬間が撮れているかもしれません。

(社報『紙ブログNEWS』2021年夏 第44号)

フジイ企画社報「紙ブログ」2021年春号をこのほど発刊しました。実は、新年以降、弊社ブログの更新が滞ってしまい、前号(第42号新春号)とほぼ同時(4/6UP)の掲載になってしまいました。

フジイ企画社報「紙ブログ」2021年春号をこのほど発刊しました。実は、新年以降、弊社ブログの更新が滞ってしまい、前号(第42号新春号)とほぼ同時(4/6UP)の掲載になってしまいました。メールフォーム等にて連絡先・氏名と「紙ブログ希望」とお書きください。

紙ブログNEWS』2021年春号(第43号)contents

1面 個人とマスメディア━「自分の感性を信じて真の情報に目覚める」

2面 【製作部あれこれ=連載6】手書き原稿の処理

3面 【私の休憩室】(スタッフコラム) 【私の一枚】スタッフの写真コーナーです

4面 【季節のあしあと】●小学校でゲストティーチャー講義体験の話

●お客様が機関紙コンテストで〝インタビュー記事賞〟

社報「紙ブログ」2021年新春号を発行いたしました。昨年(2020年)は、自粛ムードで広報紙発行に関係するお客様は、予定イベントが少なくなって、紙面づくりに苦労されていましたが、こんな時こそ紙面改革のチャンスと新しいコーナーを企画したりして、新しい機関紙交流とは何かを模索する時間でもありました。

社報「紙ブログ」2021年新春号を発行いたしました。昨年(2020年)は、自粛ムードで広報紙発行に関係するお客様は、予定イベントが少なくなって、紙面づくりに苦労されていましたが、こんな時こそ紙面改革のチャンスと新しいコーナーを企画したりして、新しい機関紙交流とは何かを模索する時間でもありました。

紙ブログNEWS』2020年新春号(第42号)contents

1面 宇宙の〝風〟を感じ、人の〝空気〟は読まず

2面 【製作部あれこれ=連載5】記事の主な種類

「〝お知らせ〟と〝交流〟の二つの役割」

3面 【私の休憩室】(スタッフコラム) 【私の一枚】新しい写真コーナーです

4面 医療生協の機関紙編集セミナー報告

PTA広報紙の卒業特集号で毎年よくご依頼いただくのが、手書き原稿による紙面です。今回はこちらについて少し解説してみます。

PTA広報紙の卒業特集号で毎年よくご依頼いただくのが、手書き原稿による紙面です。今回はこちらについて少し解説してみます。

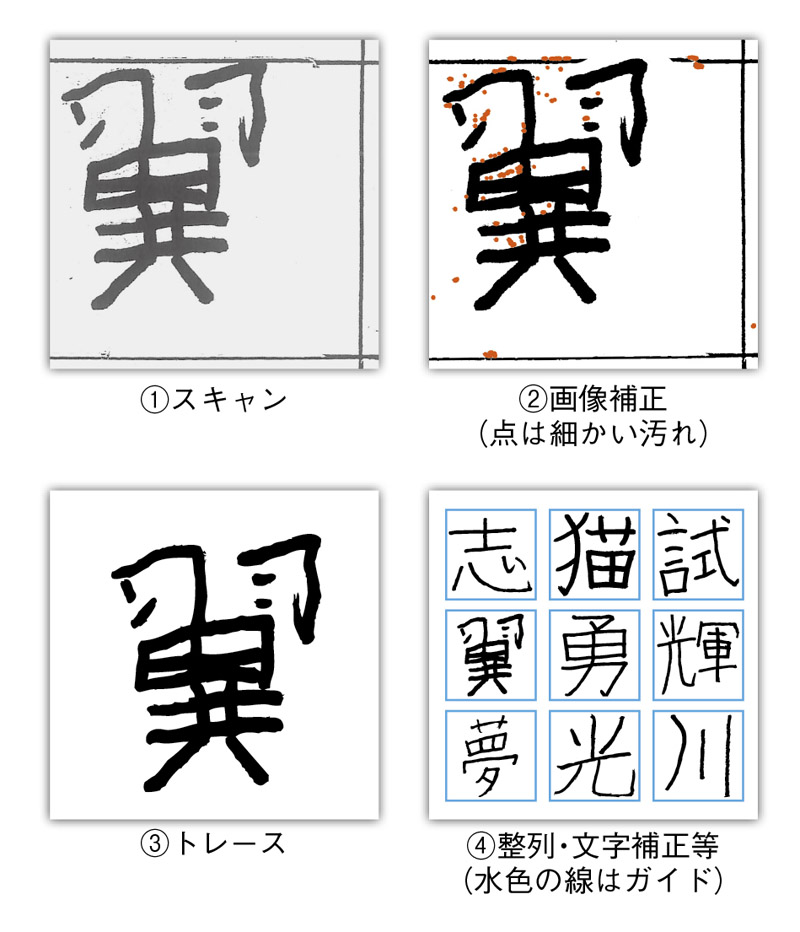

手書き原稿とは、書道作品や寄せ書きなど、文字打ちせずに手書きのまま紙面に掲載する原稿です。基本的にはスキャンしたままではなく、印刷に適した形式に変換したり、大きさを微調整したり、補正(ゴミ取り)などをおこなっています。その作業内容の一例を紹介します。

①スキャン(現物支給の場合)

できる限り高解像度設定でスキャンします。ここで素早くスキャンするため、原稿は各クラスごとなど、なるべくまとめていただくようお願いしています。

②画像補正

白黒データに変換し、明るさ調整などで細かいゴミは飛ばします。不要な罫線や、罫線と重なってしまっている文字などは、この時点で処理しておきます。元々の文字が細かったり薄かったりすると、この段階で消えかけてしまいますのでご注意ください。

③トレース

ベクターデータへ変換します。簡単に言うと、この変換によってきれいな仕上がりになります。その後、②で取りきれなかったゴミを取っていきます。一つ一つ取るのは大変なので、必要な部分だけ保護して、不要な部分は一括で消します。

④整列・文字補正等

名前やアンケート項目など、各要素をあらかじめ作成しておいたフォーマットへ整列させます。同時に、文字の大きさも調整します。手書き文字なので、どうしても文字の形・大きさ・間隔にバラつきがあるため、一文字ずつ整えていきます。すべて終わったら、バラバラにならないようグループ化します。

ここまでで、やっとレイアウトのスタート地点です。この作業は一例ですので、原稿内容に合わせて対応いたします。原稿の作り方についても、いくつかお願いごとがありますので、ご入稿前に一度ご相談ください。

(社報『紙ブログNEWS』2021年春 第43号)

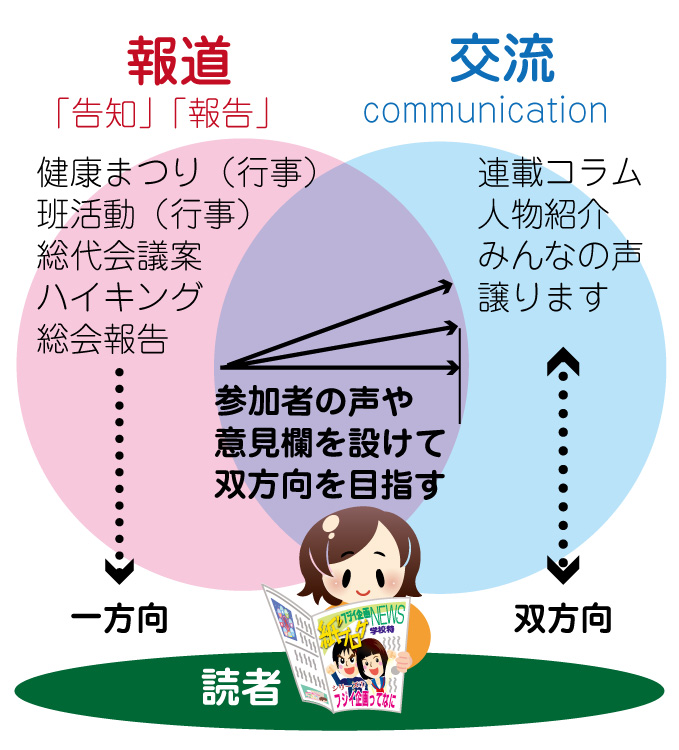

広報紙、特に機関紙を発行する機能は大まかに2本の柱に分けられます。まず一般的に言われる①「報道」。つまり報告やお知らせなど。これはイベント告知や行事報告など、皆さんの活動や組織の考え方を読者へ知ってもらうための記事です。発行者(主催者)から読者への「お知らせ」も含めて一方向のコミュニケーションです。

広報紙、特に機関紙を発行する機能は大まかに2本の柱に分けられます。まず一般的に言われる①「報道」。つまり報告やお知らせなど。これはイベント告知や行事報告など、皆さんの活動や組織の考え方を読者へ知ってもらうための記事です。発行者(主催者)から読者への「お知らせ」も含めて一方向のコミュニケーションです。

もう一つの機能は、②「仲間同士の交流」。人物紹介コラムや読者投稿などもそうですが、仲間の輪の活性化を促すための記事です。発行者と読者間、また読者同士の言わば「双方向」のコミュニケーションになります。

バランスを意識して

この大まかな二つの機能に対して、①「報道」的記事に偏り過ぎていると、「行事がおこなえない」状況になったとき記事が無くなってしまいます。

そもそも広報紙の発行は組織の活性化、つまり②会員(読者)同士の「交流」が活発であってこそ、その広報紙は有効に機能していると言えます。①は行事が多い時は割と簡単に書けるのですが、②はちょっと工夫が必要です。

紙面上で交流を

そこで紙面企画の際には、最初から会員(読者)に焦点を当てたコラムテーマをたくさん作ることをおすすめします。そもそも目的の一つが組織活性化ですので、仲間の個性を表現することができれば、非常事態こそ助け合える有効な紙面となります。

(社報『紙ブログNEWS』2021年正月 第42号)

平素は格別のお引き立てを賜わり、心より感謝申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜わり、心より感謝申し上げます。

この一年も皆様の広報に対する情熱とお力添えにより、新しい年に邁進することができました。

2020年は未曾有の事態となり、社会全体に影響が広がりました。対面でのコミュニケーションが難しくなった今でこそ、情報発信の重要性や、人との繋がりの大切さを感じた一年でした。本年からは風の時代と言われ、今までの価値観が大きく転換されると思われます。広報紙がその役目を充分に果たせるよう、本年も新聞編集への技術をさらに磨き、全力で皆さまをサポートしてまいります。

また、ご無沙汰していた皆様には、当社の社報『紙ブログNEWS』新年号とバックナンバーを送付させていただきますので、ぜひご覧いただけますと幸いです。

本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

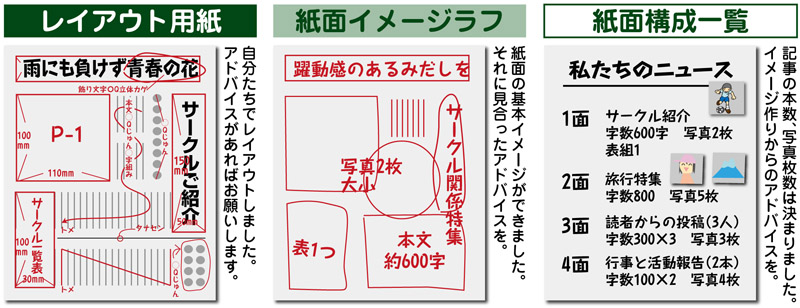

〝割付用紙〟って弊社では、お客様との打ち合わせやレクチャーには、「編集のしおり」(工程や出稿の方法など記載)の他、お客様の広報紙に合った「割付用紙」をお渡ししています。割付用紙とは、紙面レイアウトを作成するために使う用紙です。言わば設計図ですね。皆様の紙面フォーマットにあわせて、段数など、実際の紙面通りのマス目が印刷されています。今回はこの割付用紙の活用について考えます。

〝割付用紙〟って弊社では、お客様との打ち合わせやレクチャーには、「編集のしおり」(工程や出稿の方法など記載)の他、お客様の広報紙に合った「割付用紙」をお渡ししています。割付用紙とは、紙面レイアウトを作成するために使う用紙です。言わば設計図ですね。皆様の紙面フォーマットにあわせて、段数など、実際の紙面通りのマス目が印刷されています。今回はこの割付用紙の活用について考えます。

紙面内容の見える化割付用紙の目的は、完成レイアウトを目に見える形にスケッチすることです。第一に字数、行数を計算して、紙面に割り振っていくこと、第二に写真の寸法や大きさ・形を確定すること。図表などのスペース確保、見出しの位置など。全体のバランスを考えた全体デザインを設計していく用紙になります。

ボリュームの把握を割付用紙を使う上で、一番大事なことは、記事の適切な文字数を割り出すことです。字数が多すぎないか、少なすぎないかを割付用紙で見ることができます。

ちなみに読みやすい紙面の割合は「文章記事:紙面全体の2分の1以内」「写真・図表・カット:4分の1」「見出し:4分の1」とされています。

例えば弊社社報『紙ブログNEWS』は「1ページあたり1行12文字×39行×6段」の紙面です。この場合、紙面全てを文字だけで埋めたら合計2808文字になり、その2分の1は1404文字。つまり1ページあたり1404文字以内の記事であれば、バランスよくレイアウトができるということです。

ただし、編集方針や記事の性質によってはこの限りでないので、あくまで目安です。

実際はここまで細かい計算をしなくても、まずはおおよその記事ボリュームを把握することから始めてみてください。

使い方はいろいろ割付用紙の実際の使い方は人それぞれです。①レイアウトデザイン、字数計算、写真寸法に至るまで「完全レイアウト」として書き込む本格タイプのほか、②仕上がりイメージをスケッチ風に書き込むタイプ、③写真、記事の点数と紙面の割り振りの希望を書かれているメモ・指示書タイプ。

お忙しい中で紙面づくりをされている方が多いと思いますが、慣れてくると結構楽しいかもしれませんので、もし余裕のある方は割付用紙に向かい合ってみてください。

(社報『紙ブログNEWS』2020年秋 第41号)

社報「紙ブログ」秋号を発行いたしました。この夏にかけては、お客様との打ち合わせの機会も徐々に増えてきたため、久しぶりに「あしあと」コラムにて活動報告を掲載することができました。新しく広報担当になったお客様ともやっと顔合わせができて、少し一安心…。誰もが経験したことのない状況ですが、皆様と共に、今できることを精一杯取り組んでまいります。

社報「紙ブログ」秋号を発行いたしました。この夏にかけては、お客様との打ち合わせの機会も徐々に増えてきたため、久しぶりに「あしあと」コラムにて活動報告を掲載することができました。新しく広報担当になったお客様ともやっと顔合わせができて、少し一安心…。誰もが経験したことのない状況ですが、皆様と共に、今できることを精一杯取り組んでまいります。