平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、弊社では8月11日(木祝)~8月16日(火)の期間を、夏季休業とさせて頂きます。8月17日(水)から通常営業です。期間中は、お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、どうかご理解くださいますようお願い申し上げます。

休業後は、クリエイティビティを発揮し、これまで以上にお客様にご満足いただけるサービスの提供を目指して精進して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、弊社では8月11日(木祝)~8月16日(火)の期間を、夏季休業とさせて頂きます。8月17日(水)から通常営業です。期間中は、お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、どうかご理解くださいますようお願い申し上げます。

休業後は、クリエイティビティを発揮し、これまで以上にお客様にご満足いただけるサービスの提供を目指して精進して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

フジイ企画社報『紙ブログ』2022年夏号発行のお知らせです。

フジイ企画社報『紙ブログ』2022年夏号発行のお知らせです。

夏到来、連日の猛暑がこたえますね。弊社では、各種新聞の夏号制作が一段落したところです。今年の春から初めてやりとりをしたお客様も多かったですが、無事に納品まで完了できて良かったです。

納品後、お客様にはアンケートをお渡ししております。紙面について、ご感想やご要望などありましたらぜひお聞かせください。

社報『紙ブログ』は無料でお送りします(PDFも可)。

メールフォーム等にて連絡先・氏名と「紙ブログ希望」とお書きください。

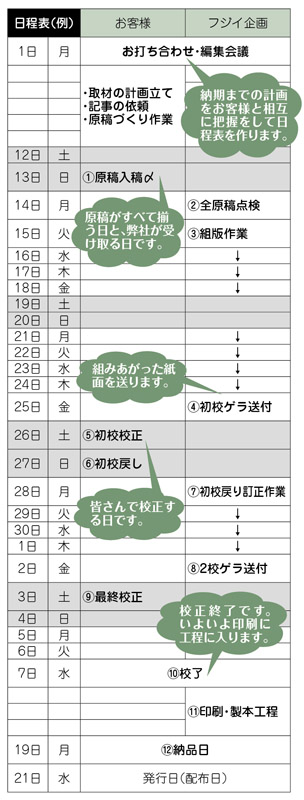

初心者でも全体の流れが見えれば安心

初心者でも全体の流れが見えれば安心

弊社では、まず最初にお聞きするご希望に沿った「製作進行表」の作成を基準としています。これは、お客様側の校正日程と、フジイ企画側の制作日程とを、お互いに確認し合えるようにするものです。

日程上遅れる入稿も予め計画に入れる

この「製作進行表」の交換は、お客様側だけでなく、弊社にとっても品質管理上、重要なものになってきます。印刷物の制作では、情勢等に合わせた記事の変更や追加が想定されます。それだけでなく、行事日程などによっては、取り決めた入稿日には間に合わないこともあります。こういった場合であっても、主軸となる基本日程のなかで、例えば「初校戻し時に追加出稿する」と予め決めてお互いの理解があれば、進行表を変更せずに、スムーズに校了まで工程を進めることができます。

イレギュラー入稿も日程内調整が可能

印刷業者一般に言えることですが、社内の業務がひとつの時期に集中し、イレギュラーな変更ができないことが多くあります。想定外の入稿遅れであっても、基準の進行表があれば、どこで調整すればいいかの確認がスムーズに行えます。イレギュラーであっても、ミスや紙面品質を落とさないために重要視しています。

状況に応じて臨機応変に進行を

この「製作進行表」を基本としながら、時には状況準拠のサービスもあります。例えば選挙宣伝物や日刊紙など、スピード感が求められる案件の場合は、細かい日程までは決めないこともあります。お客様のスケジュールやご要望に応じますので、お気軽にご相談ください。

(社報『紙ブログNEWS』2022年夏 第48号)

新年度が始まり、お客様よりコンクール受賞のおしらせが届いておりますので、ご紹介いたします。大阪市立住吉第一中学校のPTA広報紙『一中PTAだより』第151号が、「第71回全国小・中学校・PTA新聞コンクール」(毎日新聞社、毎日小学生新聞、全国新聞教育研究協議会主催、文部科学省など後援)にて入賞(佳作)されました。応募総数は390団体、9107点とのことです。このたびは受賞おめでとうございます。

新年度が始まり、お客様よりコンクール受賞のおしらせが届いておりますので、ご紹介いたします。大阪市立住吉第一中学校のPTA広報紙『一中PTAだより』第151号が、「第71回全国小・中学校・PTA新聞コンクール」(毎日新聞社、毎日小学生新聞、全国新聞教育研究協議会主催、文部科学省など後援)にて入賞(佳作)されました。応募総数は390団体、9107点とのことです。このたびは受賞おめでとうございます。

住吉第一中学校では、コロナ休校に突入した一昨年(令和2年)の卒業直前号(第147号)にも、自宅で楽しめる紙面づくりを工夫し、市PTA協議会の「広報紙コンクール」で優秀校表彰されました。

住吉第一中学校では、コロナ休校に突入した一昨年(令和2年)の卒業直前号(第147号)にも、自宅で楽しめる紙面づくりを工夫し、市PTA協議会の「広報紙コンクール」で優秀校表彰されました。

[関連記事]住吉第一中PTA紙が広報紙コンクールで表彰

急変した情勢のなかで頑張る子どもたちや、オンライン授業研究で奮闘する先生を捉える目線はイキイキとしていて、次代へ継承されていく財産となります。広報委員さんや役員さんをはじめ、先生、地域の方々の、それぞれの立ち位置を生かした連携から生まれた大事な記録です。

「お客様の声」ページでも広報委員さんからのコメントをご紹介しておりますので、ぜひご覧下さい。今年度も引き続き、よろしくお願いいたします。

フジイ企画社報『紙ブログ』2022年春号発行のお知らせです。

フジイ企画社報『紙ブログ』2022年春号発行のお知らせです。

ようやく暖かい春になりました。新年度を迎える季節でもあり、一年の集大成の時期でもあります。広報紙コンクールもこの時期が多く、現時点で3件のお客様より受賞のお知らせが届いており、紙面内でもご紹介しています。

また、今号では1・3面のデザインを変えてみました。またご感想などお寄せください。

社報『紙ブログ』は無料でお送りします(PDFも可)。

メールフォーム等にて連絡先・氏名と「紙ブログ希望」とお書きください。

春から新しく広報担当となる方もおられると思いますが、新聞づくりに慣れた方にも振り返っていただきたい「文字校正」を今回のテーマにしてみます。

春から新しく広報担当となる方もおられると思いますが、新聞づくりに慣れた方にも振り返っていただきたい「文字校正」を今回のテーマにしてみます。

原稿執筆時とレイアウト後の印象は違う

取材して記事を書くことと、組み上がった紙面の「校正」は、お客様の大事な作業の一つです。

校正作業は、取材記事を書かれた方にとって、印刷状態(ゲラ刷り)で見る初めての紙面になります。

読者が見る状態となった紙面は取材原稿を完成させた時と違って、印象ががらりと変わって見える場合が多いですね。それは、読者は「記事・写真・見出し」を3点セットで見ることで、全体のインパクトが広がるためです。そうなると、紙面になった新たな印象を元に、文章表現を変えたくなることもあります。

校正の基本は誤りの発見と読みやすさ

ただ、校正作業の基本は、①誤字脱字の発見、②「てにをは」(助詞)の誤り、③「表記ゆれ」(一つの意味を表す言葉に対して異なる表記が混在している)、④句読点の位置、文体の不統一(ですます)などのチェックが一番大事です。

読者に伝わるように5W1Hを確認して

文章のわかりやすさに焦点を当てるなら、記事に「5W1H」が含まれているかを確認してみてください。さらに、記事を「面白く」するには、この「5W1H」の価値(順番)を変えたりして工夫してみます。

固有名詞や連絡先は必ずチェック

また、文章表現とはあまり関係ないので見落とされがちなのは、人名・団体名などの固有名詞、住所・電話番号・アドレスなどの連絡先です。これらの誤りは印刷後の影響が大きく、場合によっては刷り直しとなってしまいます。イベント等の日時、数字のある箇所なども要注意です。

弊社では、お客様の校了後に社内校正も行っており、明らかな間違いは訂正できますが、これらの箇所は正誤の判断ができません。

また、最近多くなってきたQRコードの掲載ですが、こちらもスマホなどで、必ず読み取り点検を忘れないようにしてください。

校正するときは様々な視点をもって

広報紙は記事以外にも、見出し、図、写真、色合い、レイアウトなどチェックすべき点が多く、お客様にとっても大変な作業かと思います。少し時間をあけて視点を変えてみたり、複数人で回覧したりしてみてください。弊社でも極力ミスをなくすよう、取り組みを続けています。

(社報『紙ブログNEWS』2022年春 第47号)

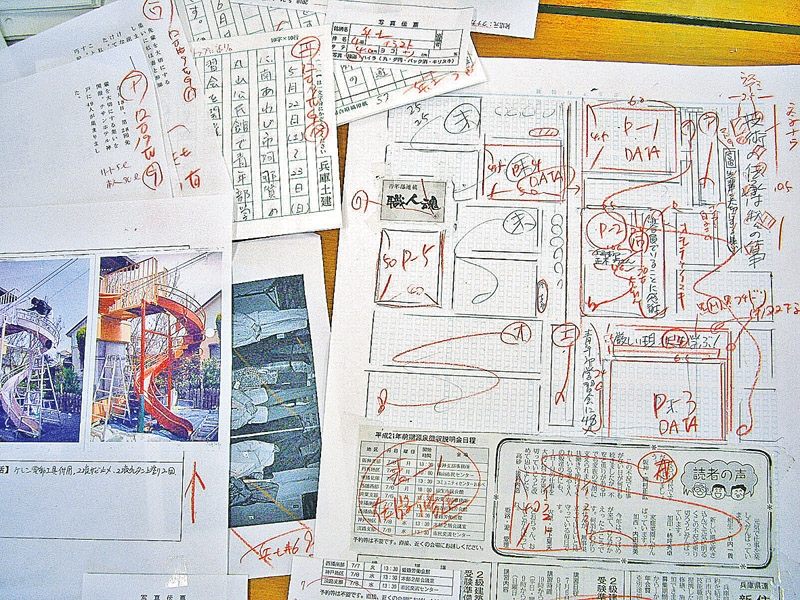

弊社では、ご要望に応じてお客様の広報紙に合った「割付用紙」をお渡ししています。以前のコラム(第4号)では使い方についてお話ししましたが、今回は、割付用紙を取り巻くこれまでの歴史についても簡単に見てみます。

弊社では、ご要望に応じてお客様の広報紙に合った「割付用紙」をお渡ししています。以前のコラム(第4号)では使い方についてお話ししましたが、今回は、割付用紙を取り巻くこれまでの歴史についても簡単に見てみます。

割付用紙は設計図

「割付用紙」とはレイアウトを行うための用紙、いわば設計図や指示書です。文字・写真・イラスト・見出しの寸法などの詳細な指示を割付用紙に書き込みます。さらに、この指示通りにパーツを貼り込んだ厚手の用紙を「版下台紙」といいます。

活版印刷時代の1970年頃までは、この割付用紙をもとに、組版担当者が版を製作しました。活版印刷とは、鉛でできたハンコのような文字を一文字ずつ手作業で並べて版をつくり、それにインクを付けて用紙に転写する印刷方式のことです。

割付用紙と版下台紙は同じもの

次に写真植字(写植)が主流となった1980年頃から、字組・段組に合わせて写植を貼り込み、割付用紙と版下台紙が同一のものとして作成されるようになりました。さらにデジタル普及後(ワープロ等)には、設定通りの字組・段組で出力して、切り貼りすることも可能になりました。

現在では、パソコンで印刷物をつくるDTP(デスクトップパブリッシング)化が進み、版下台紙そのものを作成することは少なくなりました。つまり、今までレイアウトから版下制作までそれぞれの職人がおこなっていた工程を、1人でできるようになったのです。

現在でも手作業の割付が基本です

そんななか、今でも割付用紙は活躍しています。割付用紙には、文字サイズや行数、段数が方眼紙のように印刷されているため最適な文字数が分かり、レイアウトにも専念できて、作業が大幅に短縮されます。さらに、モニター上だと大きさの感覚を掴むのが難しいですが、原寸の割付用紙を使えば実際の紙面に近いイメージでレイアウトできます。

また、弊社ではお客様の元への「訪問割付」も行っていて、その時の割付作業は全て紙の上でおこないます。字数計算やパーツの切り貼りも電卓や手作業なので、一見データ入力した方が速そうに思うかもしれませんが、様々な原稿(手書き、FAX、生写真など)が混在している現場で、お客様に完成イメージを見ていただくには、これが最短なのです。実際の版下制作もこの割付用紙通り行います。

DTP現場においても「版下」「組版」などの用語が今も残っているのが面白いですね。今後も印刷の世界は様々な変化があるかもしれませんが、デジタル・アナログそれぞれの長所を活かして、紙面づくりに取り組んでいきたいです。

写真=今でも割付用紙を使っておこなっている編集作業(兵庫県土建一般労働組合「建設ひょうご」)

(社報『紙ブログNEWS』2022年正月 第46号)

平素は格別のお引き立てを賜わり、心より感謝申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜わり、心より感謝申し上げます。

この一年も皆様の広報に対する情熱とお力添えにより、新しい年に邁進することができました。

昨年も社会不安による厳しい変化が続いております。これはメディア情報の影響による不安で、それを反映して実生活面に変化をもたらしました。こういう時こそ、独自の情報交流、つまり人との繋がりを重視した交流が大切だと思います。風の時代は与えられた価値観ではなく、自ら作り出す時代だと思います。広報紙がその役目を充分に果たせるよう、本年も新聞編集への技術をさらに磨き、全力で皆さまをサポートしてまいります。

本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

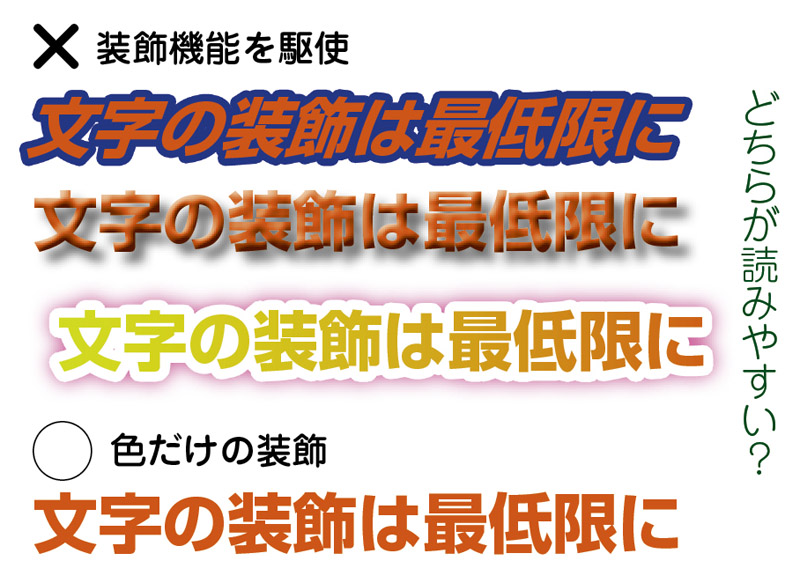

新聞やパンフなど媒体にかかわらず、印刷物の目的は「情報を伝える」こと。かっこいいレイアウト、おしゃれな色使いなど、視覚的な要素が果たす役割も重要ですが、それらはあくまで手段のひとつです。

新聞やパンフなど媒体にかかわらず、印刷物の目的は「情報を伝える」こと。かっこいいレイアウト、おしゃれな色使いなど、視覚的な要素が果たす役割も重要ですが、それらはあくまで手段のひとつです。

装飾のしすぎは読みにくくなる

専用のソフトウェアを使えば、影、光沢、グラデーションなど、様々な装飾を作ることができます。ワードやエクセルでも、結構凝ったものを作れますよね。

こういった効果を使うと確かに目立ちますが、使いすぎると読みにくくなったり、全体のまとまりが無くなったりして、読者に負担をかけてしまいます。あちこち装飾するのではなく、「ここぞ」というところだけに使うようにして、意味なく派手にしないようにします。

フォントへの飾りもつけすぎないように

文字自体にも、太さ、色、サイズ、下線、斜体…など様々な装飾方法がありますが、これらを併用しすぎても読みにくくなります。文字の縦横比については、正体(=縦横変形していない文字)が原則です。大見出しは縦横比を多少変えることで迫力が出ることもありますが、その場合でも過剰にならないよう気をつけます。

媒体・目的の違いを理解したデザインを

カタログ・パンフレット等は、書かれている内容がより重要なので、フルカラーであっても装飾は見出し色の変更程度にとどめます。反対に、単色スミ版の広報紙では、白黒であってもカラフルに感じられるように、ある程度装飾を施すことがあります。

ユニバーサルデザインの視点から

ところで、「ユニバーサルデザイン」という考え方があります。年齢、障害の有無、性別、国籍などにかかわらず、できるだけ多くの人々がわかりやすく、利用できるようにデザインすることです。

パッと見て読みやすく、わかりやすい紙面づくりを心がけることは、この考え方に通じるところがあります。それは文字の組み方、フォント選び、行間設定など細部にわたって工夫の余地があります。お客様が「伝えたい」と思っている情報が、十分に伝わるような紙面づくりを追求していきます。

(社報『紙ブログNEWS』2021年秋 第45号)