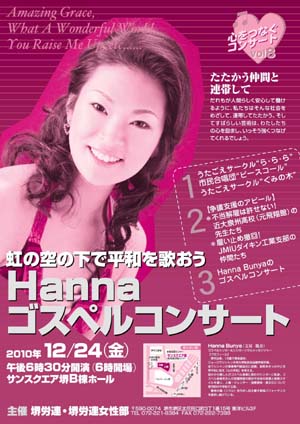

虹の空の下で平和を歌おう

虹の空の下で平和を歌おう

Hanna Bunyaの

ゴスペルコンサート

「だれもが人間らしく安心して働ける」社会をめざして堺労連女性部が主催するコンサート。今回で8回目になります。すばらしい芸術を通じてみんなの心を励まし、いっそう強くつなげてくれるでしょう。今回はゴスペルシンガーのHanna Bunya(文屋 範奈)さんをお迎えしました。不当解雇とたたかう近大泉州高校(元飛翔館)の先生たち、雇い止め撤回を目指すJMIUダイキン工業支部の仲間たちを支援します。

Hanna Bunya(文屋 範奈)さん

プロフィール

ゴスペルシンガー&シンガーソウルメッセンジャー 堺市出身。16歳で単身渡米。ジョージワシントン大学大学院安全保障学部卒業。在ワシントンの軍事専門雑誌社に勤務。病気をきっかけに世界平和に加え「心の平和」を考える。幼少から親しんだゴスペル音楽に救われシンガーに転身。ゴスペル音楽を生んだ奴隷制度の歴史や社会の変遷と音楽スタイルを通じ、人権・ジェンダー・国際関係・異文化について各市町村や学校で公演。聴衆の魂(ソウル)を代弁し伝え癒す歌唱パフォーマンスを提供し続けている。

その他の出演

うたごえサークル“ら・ら・ら”

市民合唱団“ピースコール”

うたごえサークル“ぐみの木”

2010年12/24(金) 午後6時30分開演 (6時開場) 今年はクリスマスイブですね!

サンスクエア堺B棟ホール

主催 堺労連・堺労連女性部(参加協力券はこちらへ)

〒590-0074 堺市堺区北花田口町3丁1番15号 東洋ビル3F

TEL 072-221-8384 FAX 072-222-7399

堺労連女性部『心をつなぐコンサート』アーカイブ***********

第10回 2012年12月21日 『松浦由美子12月に歌う』

第9回 2011年12月16日 『津軽三味線とケルトの笛』

第8回 2010年12月24日 『虹の空の下で平和を歌おう』

第7回 2009年12月4日 『春野恵子の浪曲一直線』

第6回 2008年12月5日 『つながり・ひびき。ゆらぎ』

第5回 2007年11月30日 『いま、この時代をいきる』

南河内の6つの民主商工会(松原、羽曳野、藤井寺、美原狭山、富田林、河内長野)は今年10月24日(日)に富田林市市民会館において「第2回南河内ブロック商工フェア」が開催します。この商工フェアは昨年に続き2回目の催しとなりますが、今回は『みんなで楽しむエコ祭り』として、地元の中小業者の技術や技能、匠の技や伝統産業を広く地域の方に知って頂き、地元の方々との幅広い交流を目的として開催します。

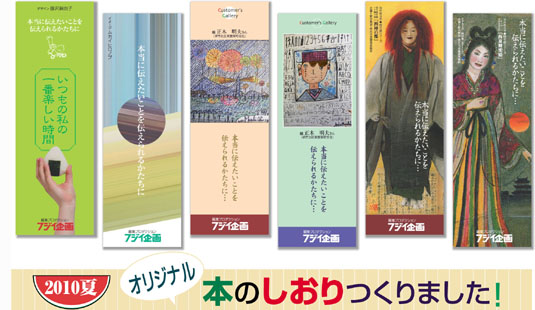

南河内の6つの民主商工会(松原、羽曳野、藤井寺、美原狭山、富田林、河内長野)は今年10月24日(日)に富田林市市民会館において「第2回南河内ブロック商工フェア」が開催します。この商工フェアは昨年に続き2回目の催しとなりますが、今回は『みんなで楽しむエコ祭り』として、地元の中小業者の技術や技能、匠の技や伝統産業を広く地域の方に知って頂き、地元の方々との幅広い交流を目的として開催します。 8月の大商連(大阪商工団体連合会)の経営対策部会で、フジイ企画特製の『本のしおり』を皆さんにお配りさせていただきました。

8月の大商連(大阪商工団体連合会)の経営対策部会で、フジイ企画特製の『本のしおり』を皆さんにお配りさせていただきました。

暑中お見舞い申上げます。藤沢です

暑中お見舞い申上げます。藤沢です