学校新聞は学期途中の発行って合理的でいいね

学校新聞は学期途中の発行って合理的でいいね新聞の『右開き』『左開き』の基準ってどうなの?[編集サロン]

学校新聞は学期途中の発行って合理的でいいね

学校新聞は学期途中の発行って合理的でいいね

学校新聞は学期途中の発行って合理的でいいね

学校新聞は学期途中の発行って合理的でいいね

あっと言う間に5月も終わり、いよいよ6月です。この時期社内では、夏発行に向けての広報紙制作が重なり、春先に比べては少し忙しくなります。体調管理に気をつけたいですね~。

4月も後半にさしかかり、日差しがきついと感じる日もありますね。もうすっかり春ですが、花粉症がつらいという方もおられるのではないでしょうか…。さて、今年2月から始まった「紙ブログ広報セミナー2014」ですが、参加者のご都合などもありまして、4月25日(金)に今年度初めてのセミナー開催ということになってしまいました。実のところ5ヶ月ぶり!? 毎回ご参加のワーカーズコープの細川社長、いつもご参加頂きありがとうございます!(な)

4月も後半にさしかかり、日差しがきついと感じる日もありますね。もうすっかり春ですが、花粉症がつらいという方もおられるのではないでしょうか…。さて、今年2月から始まった「紙ブログ広報セミナー2014」ですが、参加者のご都合などもありまして、4月25日(金)に今年度初めてのセミナー開催ということになってしまいました。実のところ5ヶ月ぶり!? 毎回ご参加のワーカーズコープの細川社長、いつもご参加頂きありがとうございます!(な)

昨年末の選挙宣伝物に始まり、そのまま学校のPTA新聞のシーズンに入り、バタバタとしているとあっという間に3月です。やっと暖かくなる日も増えてきました。さて、先月末2月28日(金)は第1回目の「紙ブログ広報セミナー2014」の開催日だったのですが…参加予定だったお客様が急な予定で欠席となってしまい、社長とお茶菓子と私だけが残されてしまいました。せっかくの機会なので、このセミナーの目的や進め方について社内でも検討、研修してみました。(な)

次回セミナーは3月28日(金)ですので、ぜひ一緒に考えていきましょう!

年が明けてお正月と思ったら、あっと言う間に1月も後半です。寒さもどんどん厳しさを増していきますが、風邪には注意したいところ…。

年が明けてお正月と思ったら、あっと言う間に1月も後半です。寒さもどんどん厳しさを増していきますが、風邪には注意したいところ…。

急に冷え込んできましたね。うちの事務所も最近まで暖房を付けずに頑張って(?)いましたが、風邪をひいては元も子もないので暖房をON…皆さんも寒さにはお気を付け下さいね!

急に冷え込んできましたね。うちの事務所も最近まで暖房を付けずに頑張って(?)いましたが、風邪をひいては元も子もないので暖房をON…皆さんも寒さにはお気を付け下さいね!

夜になってもまだまだ蒸し暑いですね。今月の『第5回小さな会社の紙ブログ広報セミナー』は、「社員間の意思疎通とやる気UP②【社内のコミュニケーション】」といったテーマで、広報紙を発行することによって社員間の意思疎通がアップする、といった内容でした。自社の考え方やサービスの内容などを伝えるための広報紙・・・社内コミュミケーションと一体どういう繋がりが?

先週の金曜日(7月26日)、第4回目の『小さな会社の紙ブログ広報セミナー』を開催いたしました。今回は皆様へのセミナー告知が遅れてしまったことをお詫びいたします。今回ご参加いただいたのは、すっかり常連さんになられた建設コープ事業プロジェクトの細川さまお一人でしたので、私も参加して一緒にじっくりと効果のでる広報紙づくりについて考えました。(な)

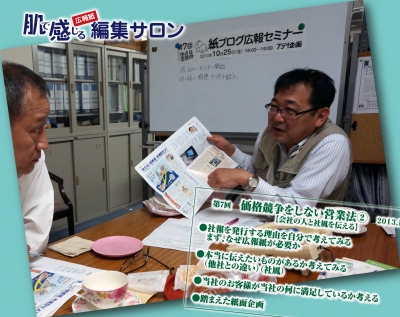

先週の金曜日(6月28日)、第3回の『小さな会社の紙ブログ広報セミナー』を開催いたしました。今回のテーマは「価格勝負をしない営業法」。広報紙制作を営業マン(営業ツール)として活用するという側面から考えてみました。副題は『会社の人・社風を伝える』で、広報紙は商品チラシではない…というお話。(な)