実際のトラブルをネタに会社の取り組み方を示す

弊社の事務所の周辺では、夏になると「7」の付く日に夜店が並びます。先日、新聞セミナーを開催した5月27日にも、今年初めての夜店が出ていました。もっと夏にやっていたと思っていたのですが、考えてみればもう6月。2016年もあっという間に折り返しですね。当社の第4回紙ブログ新聞セミナーのご報告です。(な)

弊社の事務所の周辺では、夏になると「7」の付く日に夜店が並びます。先日、新聞セミナーを開催した5月27日にも、今年初めての夜店が出ていました。もっと夏にやっていたと思っていたのですが、考えてみればもう6月。2016年もあっという間に折り返しですね。当社の第4回紙ブログ新聞セミナーのご報告です。(な)

「数々のメモから記事を」今回は初の実践編。

セミナーを前に、常連Hさん(建設業)が数々のメモを元に、実際に記事を書いておられました。今回はその記事のご紹介と生きた紙面づくりについて

Hさんの記事のおおまかなテーマは「我が社のクレーム対応」。ちょっと内容をご紹介しますね。

事実に基づいた記事はやっぱり面白い

痛みがひどいベランダの補修工事を請け負いました。当然、あらゆる場面を想定して、プロならではのきっちりした仕事をしました。でもお客様が納得されなかったそうです。仕事に間違いはないので、最初は話がすれ違いがちだったのですが、お客様の思いは機能だけではなかったことに気づく。そこで、お客様の思い+技術をすり合わせて具体化していく…。その過程が(写真付き)で書かれていました。読んでみると面白くて、スルスル読めました。

お客が持つ“不信感”を実際の事実から切り込む

面白く感じた理由を考えてみると、その一つは、記事の内容が「実際に起こったこと」だから。第2に、お客にとっては「信頼できる業者かどうか」が一番の課題。そこに焦点があてられたことです。一般向けな内容の記事(例えば単なる時事ネタなど?)は、必ずどこかに似たような文章が存在します。ですが今回の「我が社のクレーム対応」という記事は、お客様から実際言われたこと、それにどう対処したかということ、仕事に対する自分達の考え方…を「我が社で本当に起こったこと」を題材に構成されています。他の人ではマネできない、オリジナリティのある記事だったので面白かったんですね。

記事づくりには時間がかかります…でも

でも「この記事を作るのは結構大変でした」と。どれくらいかかりました?と突っ込んで聞くと「10時間か、それ以上か…!」。それもそのはず、私達は文字書きのプロではありません。何度も何度も内容を練っていれば、当然そのくらいの時間は掛かると思います。さらに普段の業務の合間を縫って記事を作るのですからなおさらです。でも「書いたあとはどうでした?」

視点をかえれば、これが経営理念や経営方針になる

ここから新聞づくりの話になりますが、ぶっちゃけ、この苦労はどうしても必要です。でもその前に…。これは新聞づくり以上の価値があると思われませんか? つまり、わが社の取り組み姿勢や、営業方針、企業文化の再発見。そして、文字に書かれた内容は業務の見直しのための生きたマニュアルとして共有できる。企業として、これまで同じミスや同じクレームを繰り返さないために様々な策を講じてきてますね。そのための打ち合わせや会議時間も結構なものだったはず。それが広報紙発行とともに企業理念や営業方針として成文化されるのです。

ここでも普段のメモ帳(ネタ帳)が生きてくる

社報のトップには、やはり力を入れて作成した記事が必要です。ただし、この一本だけ頑張って仕上げればいいのです。根幹になるエピソードをひとつだけ! 他は「きまりもの(パターン)」の記事でOKです。さらにこの「苦労して作る記事」についても、ネタ元(?)は普段のメモ帳(ネタ帳)から拾いだせばいいのです。普段から気付いたことのメモをとる習慣をつけよう…というのは、これまでのセミナーでも何度かお伝えしていました。ここでもメモ帳が活きてくるのです。

今回は頂いた記事を元に、実践的な内容となりました。次回以降は、いよいよ新聞づくり!? また、初めて参加される方でも記事・写真をご持参頂ければ、それを元に実践編をさせて頂きます。(事前にご連絡ください)お気軽にご参加ください♪

「紙ブログ新聞セミナー2016」の記録です

【第3回】定期的な記事をどう料理する? http://www.fujii-net.com/?p=4010

【第4回】クレーム処理をトップ記事に http://www.fujii-net.com/?p=4119

【第5回】「社内報をやろう」と思った時にすること http://www.fujii-net.com/?p=4192

【第7回】紙面の弁当箱の中身から料理目的を見る http://www.fujii-net.com/?p=4573

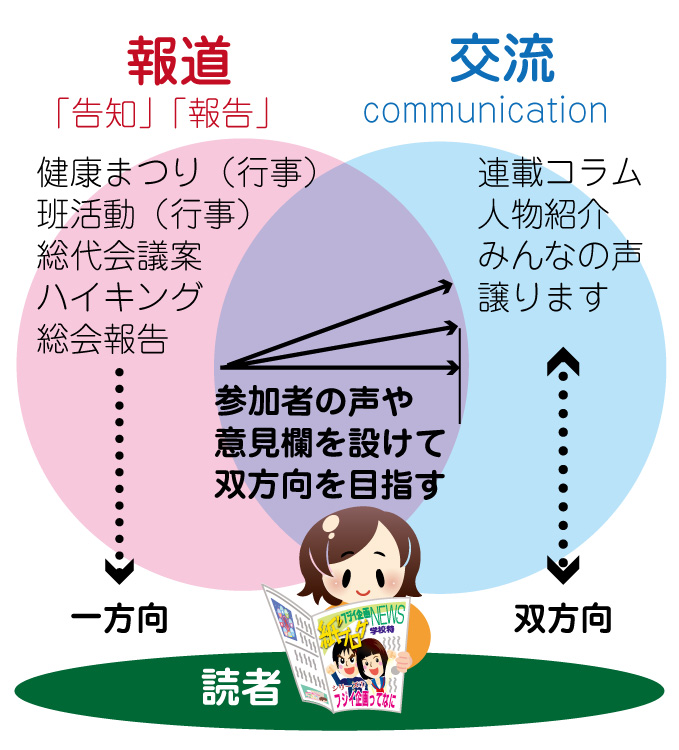

広報紙、特に機関紙を発行する機能は大まかに2本の柱に分けられます。まず一般的に言われる①「報道」。つまり報告やお知らせなど。これはイベント告知や行事報告など、皆さんの活動や組織の考え方を読者へ知ってもらうための記事です。発行者(主催者)から読者への「お知らせ」も含めて一方向のコミュニケーションです。

広報紙、特に機関紙を発行する機能は大まかに2本の柱に分けられます。まず一般的に言われる①「報道」。つまり報告やお知らせなど。これはイベント告知や行事報告など、皆さんの活動や組織の考え方を読者へ知ってもらうための記事です。発行者(主催者)から読者への「お知らせ」も含めて一方向のコミュニケーションです。

このところ猛烈な雨が降っていたかと思いきや次の日には30度を超える気温で非常に暑い日になったりと不安定な天候が続いていますね、まさに梅雨真っ只中といった季節ですね、みなさん体調管理は大丈夫でしょうか?この季節体調を崩しやすいのでくれぐれもお気を付けください。さてこんな中、6月24日、本年第5回目の紙ブログ広報セミナーを開催しました。

このところ猛烈な雨が降っていたかと思いきや次の日には30度を超える気温で非常に暑い日になったりと不安定な天候が続いていますね、まさに梅雨真っ只中といった季節ですね、みなさん体調管理は大丈夫でしょうか?この季節体調を崩しやすいのでくれぐれもお気を付けください。さてこんな中、6月24日、本年第5回目の紙ブログ広報セミナーを開催しました。 弊社の事務所の周辺では、夏になると「7」の付く日に夜店が並びます。先日、新聞セミナーを開催した5月27日にも、今年初めての夜店が出ていました。もっと夏にやっていたと思っていたのですが、考えてみればもう6月。2016年もあっという間に折り返しですね。当社の第4回紙ブログ新聞セミナーのご報告です。(な)

弊社の事務所の周辺では、夏になると「7」の付く日に夜店が並びます。先日、新聞セミナーを開催した5月27日にも、今年初めての夜店が出ていました。もっと夏にやっていたと思っていたのですが、考えてみればもう6月。2016年もあっという間に折り返しですね。当社の第4回紙ブログ新聞セミナーのご報告です。(な) 記事を書いた時にこれらのカテゴリーをどう扱うか…ということを考えてみました。まず出来事の記事を先に書いた後からどのカテゴリに属するかを考えることもあれば、すでに「コラム」としてコーナー化されているものもあります。コーナー化されているものの例としては、今書いているこの「新聞セミナー」報告もほぼ毎月です。これは「肌で感じる編集サロン」カテゴリに振り分けています。その他毎月の記事としては「早朝営業会議エピソード」というのもあります。

記事を書いた時にこれらのカテゴリーをどう扱うか…ということを考えてみました。まず出来事の記事を先に書いた後からどのカテゴリに属するかを考えることもあれば、すでに「コラム」としてコーナー化されているものもあります。コーナー化されているものの例としては、今書いているこの「新聞セミナー」報告もほぼ毎月です。これは「肌で感じる編集サロン」カテゴリに振り分けています。その他毎月の記事としては「早朝営業会議エピソード」というのもあります。 いよいよ新年度が始まりましたね。年度が替わるに応じて広報担当者が替わることも多く、出会いと別れを実感する季節でもあります。学校関係の仕事ですと、PTA広報委員さんは長くても数年で交替されることが多いので、少しずつ打ち解けてきた頃にお別れするのはやはり寂しいですね><

いよいよ新年度が始まりましたね。年度が替わるに応じて広報担当者が替わることも多く、出会いと別れを実感する季節でもあります。学校関係の仕事ですと、PTA広報委員さんは長くても数年で交替されることが多いので、少しずつ打ち解けてきた頃にお別れするのはやはり寂しいですね><