よりシンプルかつ印象に残るデザイン

「題字」と「見出し」は根本的に違います

「題字」と「見出し」は根本的に違います

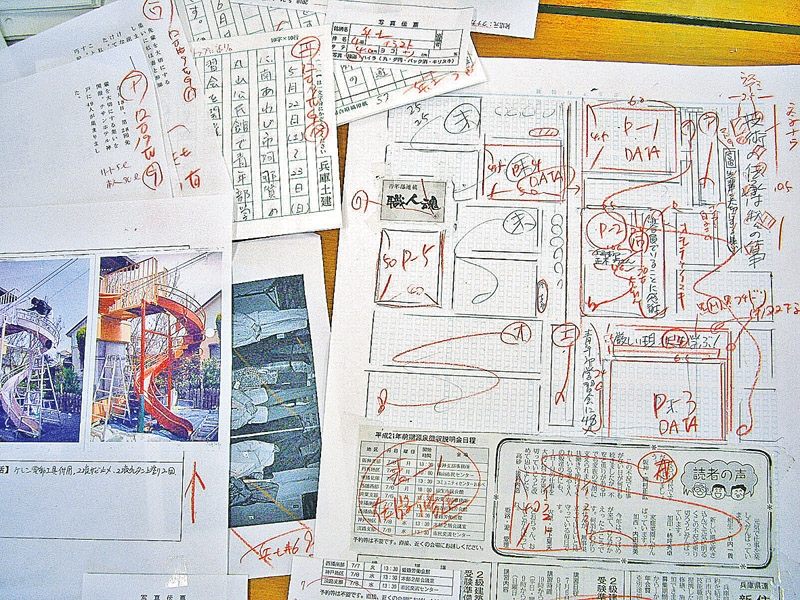

今回は各種広報紙の題字デザインについて考えてみました。「題字」とは紙面のタイトルのことで、広報紙の顔となります。このデザインは一度決定したら、基本的にずっと使い続けることになります。

ただし、デザインを考える際、「題字」と「見出し」を混同してはいけないことに注意する必要があります。

紙面全体の位置づけを考えたデザインを

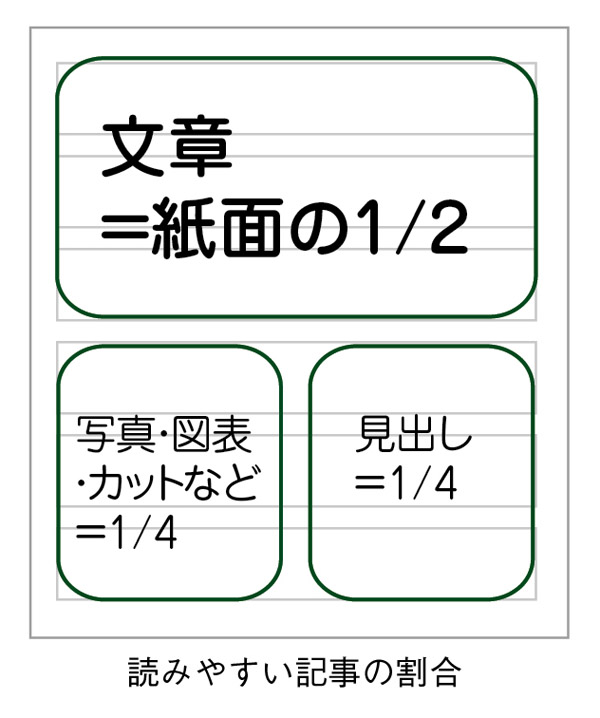

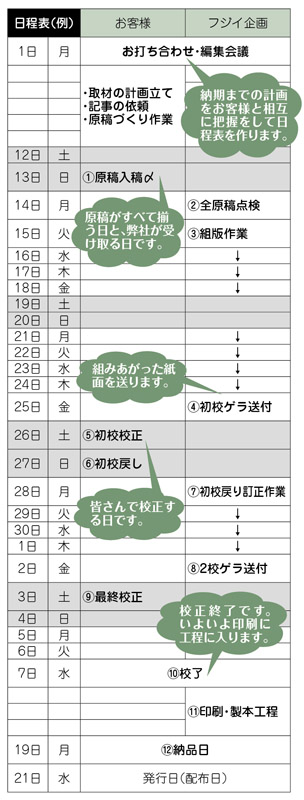

題字デザインを考えるうえで何より大切なのが、紙面上の位置づけです。紙面に配置することを前提に、全体イメージや1面トップ記事と相殺しない工夫が必須条件になってきます。

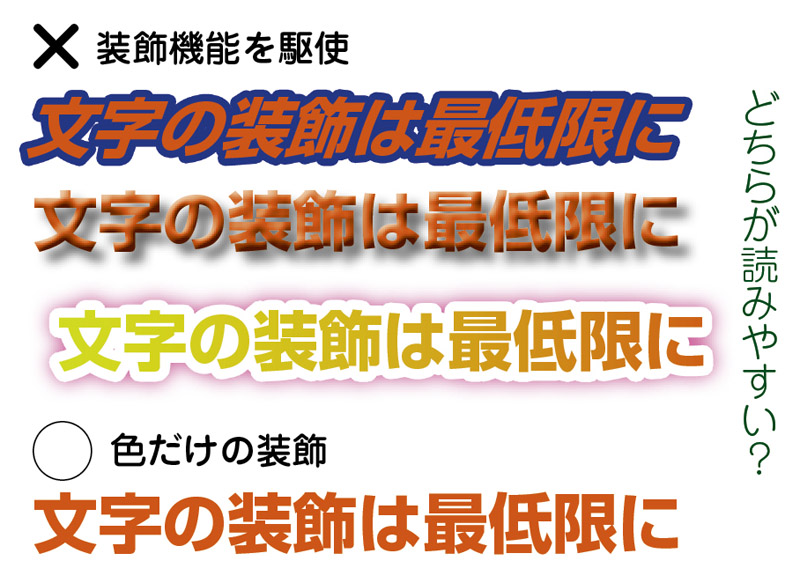

例えば、カラフルで派手な表紙題字デザインにした場合、題字ばかりが目立ってしまい、その下(または横)にある一番重要なトップ記事が負けてしまい、編集者が苦労することが多くあります。慣れないうちは、題字に割り当てられた縦横何センチの世界の中で、デザインのことだけを考えてしまいがちです。見出しに限らず、編集者は常に読者目線を念頭に入れて考えることが大事です。

迷った時は読者の視点を第一に考えて

題字デザインは、コラム題字も含め基本的にはシンプルなものが良いですが、それでいて印象に残る必要もあります。さらに媒体や発行目的に合わせて考えられるデザインはさまざまで、絶対が無いのが難しいところです。ただ、どんな場合であっても、無意識の一般読者が「数秒の間にどう見るか」を考えれば、方向は決まってきますね。

(社報『紙ブログNEWS』2023年夏 第52号)

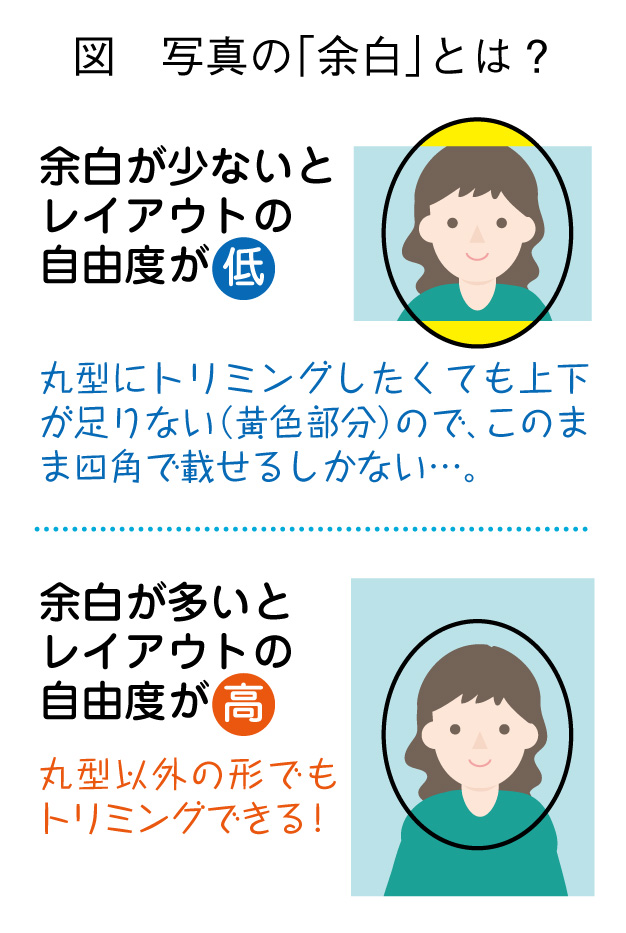

写真はとにかくたくさん撮ろう

写真はとにかくたくさん撮ろう